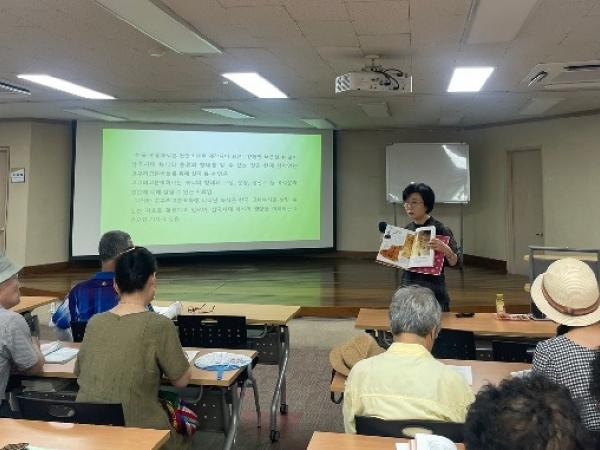

분청사기의 매력에 빠져 30여년간 분청사기의 복원과 전파에 노력을 쏟아온 박양수 도예가(68). 박 도예가는 고흥에서 유일하게 전통 방식의 분청사기 제작과 후진 양성 등을 통해 분청사기의 새로운 부흥시대를 개척하기 위해 외롭게 분투하고 있다.

젊은 시절 도예를 시작하면서 좋은 흙을 찾으러 여기저기 다니다 지역에서 분청 도편을 많이 발견하게 됐다. 처음 시작은 특별한 매력을 느꼈기 때문이 아니었다. 고흥에 분청의 흔적은 많은데 제대로 재현되지 않고 있다고 생각하게 됐다. 일종의 책임감 같은 걸 느껴서였다. 하다보니 시간이 지날수록 분청의 매력에 점점 깊게 빠져들었다.

“분청의 매력은 꾸밈이 없고, 자연스럽다는 데 있습니다. 부담이 없어서 매력적이죠. 수수하면서도 꾸밈이 없어 화려하지는 않지만 보면볼수록 사람의 마음을 끌죠. 특히 자연에 가까운 색깔은 시간이 지나도 결코 지루해지지 않으니 매력을 느낄 수밖에 없습니다.”

“분청사기 가마터는 거의 전국에서 볼 수 있습니다. 그럼에도 고흥이라는 지역이 분청사기의 역사에서 중요한 부분을 차지합니다. 소위 분청사기의 특징으로 꼽는 백토분장 기법이 7가지가 있는데, 고흥에서 유일하게 7가지 기법의 분청사기가 모두 발견되기 때문입니다.”

박양수 도예가는 고흥의 지리적 특성이 분청사기의 발전을 가져왔다고 분석한다. 우선, 좋은 흙이 많고, 가마터에 필요한 땔감과 물이 풍부하며, 운송로가 발달했다는 점이다. 분청 제작과 운송에 필요한 요건을 두루 갖춘 최적지라는 것이다.

분청의 유일한 단점은 무겁다는 점이라고 얘기한다. 진흙만을 사용해 모양을 만들다보니 형태를 유지하기 위해서는 두껍게 만들어야 한다. 또 다른 고형제를 사용하지 않다보니 물레를 돌려 성형하기도 쉽지 않단다.

“분청은 큰 그릇이 많지 않습니다. 옛날에는 발로 물레를 돌려야 하는데 흙의 힘이 떨어져 성형이 쉽지 않았기 때문입니다. 또 성형된 그릇을 화장토에 담가 만드는 덤벙기법의 경우 담갔다 빼는 과정에서 모양이 무너지거나 하는 경우가 많았죠. 화장토 바르는 시간도 조절해야 합니다. 건조 상태에 따라 무너져내리거나 터져버리는 경우가 많기 때문입니다.”

그는 지역에서 함께 분청 작업을 하던 도예가들이 고흥을 떠나가는 것을 경험했다. 전통 분청을 되살리는 작업이 생계 유지에 보탬이 되지 않았으리라 짐작할 뿐이다. 그럴수록 그는 고흥을 지키며 지역의 유일한 분청 도예가로 전통 분청 되살리기에 혼신의 힘을 쏟고 있다.

그는 고흥에서 발견된 분청의 다양한 전통기법을 모두 따라가며 분청사기 제작에 매진하고 있다. 접시와 그릇, 컵과 같은 생활용품에서부터 대형 달항아리와 대형 접시 등 장식품이나 예술품에 이르기까지 모두를 섭렵하고 있다.

그럼에도 그가 특히 관심을 기울이는 것은 고흥 특유의 분청을 구현하는 것이다. 그릇의 모양이나 문양, 색깔, 분칠 기법 등을 하나하나 세심하게 타지역 분청 등과 비교분석하면서 고흥 특유의 색깔을 찾아가고 있다. 최근에는 달항아리 복원에 많은 시간을 할애하고 있다. 가장 까다로운 작업이기도 하면서 분청의 특징을 가장 잘 보여줄 수 있을 것이라는 믿음에서다.

박양수 도예가가 전통방식의 분청사기 복원에 고집스러울 만큼 집중하는 이유는 간단하다. 소위 현대화란 명분에 따라 현대적 색깔과 모양을 추구하다보니 전통에 어긋나는 부분이 많다는 점 때문이다. 그는 얼마든지 색깔을 넣고 모양을 만들 수 있으나, 전통기법의 확실한 정립이 먼저라는 생각을 갖고 있다. 그래서 그는 7가지 기법을 모두 사용한 전통 분청사기의 완성을 꿈꾸며 매일매일 고된 물레질을 마다하지 않고 있다.

“전통의 정립이 먼저라는 것이 저의 신념입니다. 전통이 정립되고 나서야 현대화가 가능합니다. 저의 소명은 전통 분청사기의 본모습을 제대로 복원하는 데 있다고 믿습니다. 그것이 저의 길이라 생각하기 때문에...”